雙11就將來臨,面對這個萬眾期待的消費狂歡日,家電業也是厲兵秣馬等待市場沖鋒。然而在這慘烈的家電市場競爭中,各種超低價產品的誕生,往往伴隨著成本上的大幅縮水,也就是“減配”。遺憾的是,這些“潛規則”很多消費者并不知情,都還被蒙在鼓里。

產品對比,低價減配亂象多

近日,有媒體在雙11前發布了一組關于家電產品“拆機見真相”的對比視頻,提醒用戶雙11購買低價產品的時候,要小心低價背后的減配。這再次驗證了近幾年家電業確實存在“低價減配”的亂象,并有愈演愈烈的趨勢,值得業內和所有消費者警惕。

視頻主要選取了冰箱、洗衣機、空調等幾大類家電產品,通過對比發現,“一分價錢一分貨”不是說說而已!

對比內容顯示,廉價的冰箱底板由鋼材變為塑料,冷凝器配置的是鐵管,且僅僅由橡膠包管,由一個塑料盤來盛放。而優質冰箱的冷凝器則使用銅管,不易生銹,并且進行了規整的鋁包銅設計,保證散熱更快、能耗更小。

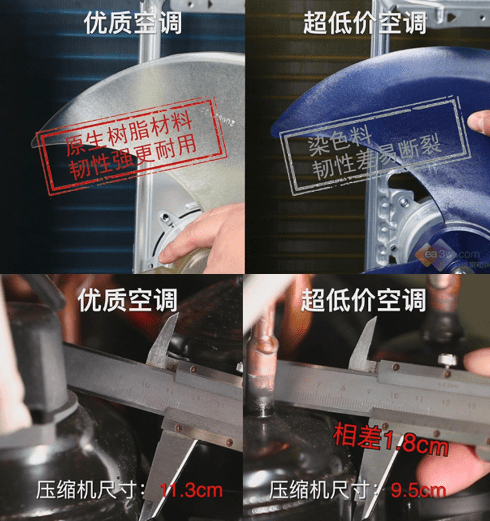

廉價空調的消音器用材同樣從銅管變成了鋼管,外機風扇沒有選擇原生樹脂材料,而是采用了染色料,壓縮機缸體也從優質空調的11.3cm“縮水”到了9.5cm。

除此之外,洗衣機、電熱水器、燃熱水器、燃氣灶對比,廉價產品都存在“減配”的問題。這些產品如果流入到消費者家中,長期使用會存在極大的安全隱患。

事實上,降價減配的現象不止存在于家電業,包括汽車、智能手機、鞋服領域都屬于“重災區”。比如商家半價促銷羽絨服,消費者買到手發現鵝絨填充量也少了許多;再或者車企降價推出換代車型,卻在底盤、懸掛等用料上大打折扣。

而究其根本,無不是因為企業創新觸頂,為了尋求市場競爭力,只能以價格戰當作最后的武器。一旦“降無可降”,就只能壓榨成本、在材料、技術、工藝上退而求其次了。

惡性循環,價格戰不該主導市場

中國家電業在40多年的發展道路中,實現了從初創到模仿再到自主創新的進步,但在后半程,價格戰就未曾停止過。特別是近幾年,家電市場需求由快速增長轉為負增長,而家電品牌有增無減,家電產量供大于求,供需矛盾決定了家電產業競爭日趨白熱化。

在市場壓力下,一些新進的家電品牌或是腰部品牌為了生存,不得不以低價沖擊市場。比如空調業的奧克斯、彩電業的小米電視、冰箱業的美的等。這些價格戰的策動者雖然明白其弊端,但在殘酷的競爭面前已無暇顧及更多。在雙十一等大的銷節點上,為了更低的價格,個別品牌甚至走上了減配的極端,致使整個家電業陷入惡性循環。

筆者認為一個行業要想走得更遠,走得更穩,那就不應該由價格戰主導市場,而是由價值戰引導市場。縱觀全球家電業各大品類龍頭品牌,其實做的最強的也往往都是一些堅守價值競爭的品牌。

消費警示,堅信一分價錢一分貨

面對這“霧里看花”的家電市場,消費者在雙十一又該如何選擇產品?

首先要選擇口碑好的品牌。那些在行業頭部多年且有口皆碑的品牌,往往有多年的技術積累與嚴格的品控規范。

其次,選擇價格合理的產品。在任何時候我們都要堅信,一分價錢一分貨的信條。對于那些明顯低于市場均價的產品,不管賣家如何宣傳噱頭,大家也一定要理性看待,小心掉入減配陷阱。

最后“家電人”提醒消費者,選擇低價產品要擦亮眼睛,特別是在雙十一這樣容易沖動的消費狂歡日,更要謹慎選擇,要堅信一分價錢一分貨的硬道理,就不會輕易被坑。